云南在中国陶瓷历史上的创造和中原文化有着密不可分的、千丝万缕的关系。其在中国陶瓷艺术之林占有三大陶瓷产区的地位,绞胎与炻器的工艺技法,在华夏开启文明历程中占有不可抹灭的地位。南中故土虽然没有出土过精美绝伦的陶瓷制品,但其古陶、彩绘陶、漆陶、三彩陶、绞胎、古炻器在历史的进程发挥着特定的历史印记。绞胎与炻器的工艺源于何时、起于何地,其独特的审美创造偶尔会出现在考古的遗存中,在云贵川出土的遗物就是最好的例证。

绞胎与炻器的工艺技法是在一定的历史时期,存在于一个非常独特的地域,经过岁月的沧桑、流逝于华夏大地,在何时、何地兴起和遗失、以淡忘在人们的记忆中。就像云南被汉文化描述为蛮荒之地一样,在没有文明文化,只有“牧猎、少城”的蛮荒文明文化,史书上的记录依旧是荒芜的。云南陶瓷文明文化是否兴盛,又缺乏显著的窑口支持。但云南殡葬文化中广泛使用的器皿,又在无声地哭述,古陶的烧造地已消失在历史的尘劫中。

绞胎文化的发展离不开云南“漆器和古陶器”的工艺进程,其器具在考古中被发掘出现,充分地证实了云南陶瓷文化和华夏文明文化一样璀璨夺目,远的不说,就来梳理一下唐南诏帝国陶瓷文明。彼时其借助唐代军事实力“远攻匈奴、近攻川蜀”,数次掳掠“邛都”工匠入滇。在其强盛的军事文化下,汉地的物质文明文化一定会在云南开花结果。“邛三彩和唐三彩”在这一特定的历史时间同样具有璀璨的文化,它们在工艺上是否存在不确定的发展源起,是否存在时间上的差异,都随着南诏帝国的铁蹄而烟消云散。

云南陶器的发展是否会随着“多游牧、少屯垦”的关系而存在,就向唐代王建《南中》诗中描述“天南多鸟声,州县半无城”…一样存续,即使有大的城邦“拓东城、太和城”等,都在历史的进程中被抹灭和消失,云南古陶文化的发展一定会跟中原文化存在彼此的文化渊源,形成鲜明的对比、相互借鉴和运用。散落在云南各地的“龙窑文化、龙窑遗迹和再烧的龙窑窑口”就是最好的例证。

汉民族“龙”的人文文化和云南“龙窑”的物质文明文化有着强烈的对比和类别文化的不同延续和表现。绞胎的合和与缠绕同样是“龙”文化的延伸,再与炻器的合而为用又彰显了工艺类别的文化交融,其工艺渊源的器具同样存在于考古的遗留中。失落于云贵川的考古遗址中,只存在彼此产地文化的定论及源流归属。绞胎与炻器的技法是缘于“漆器”还是在“彩陶”的基础上发展的,还没有专家明确的论述。抛开云南古陶、漆器的历史发展,目前可以确定的是绞胎技法诞生在隨唐,在唐南诏时期传入云南,兴盛于宋代,在元初逐渐失传,现今仅限简单的工艺技法。其复杂、繁琐的技法虽然失传,但绞胎的文化至今仍然在云南存续。

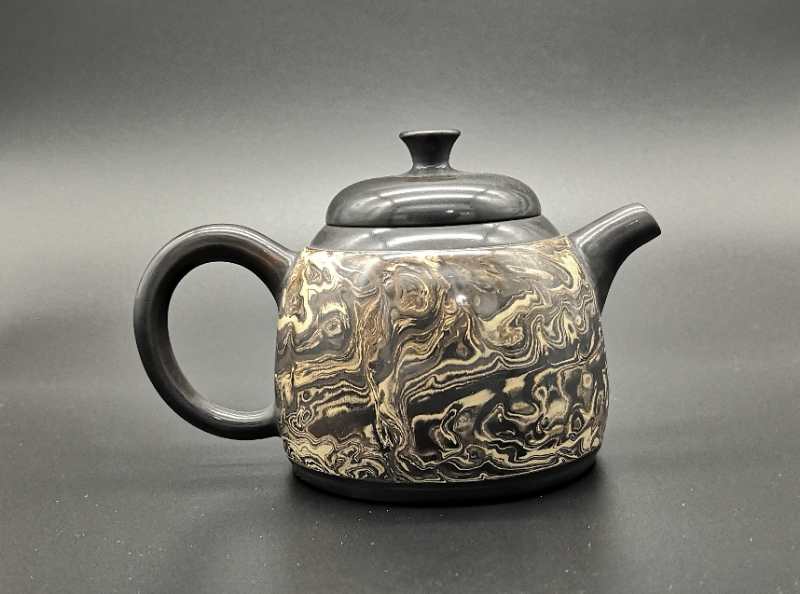

古稀罕有的遗漏和至今存于大理州博物馆的藏品依然在诉说着时间的流逝,其遗法和制造在云南产区偶尔觅到,古窑址的烧造已难觅其踪。它独特的创造和审美情趣依旧能够留存于世间,而一直没有被工匠忘却,这又得益于“乐炻”文化对“绞胎”技法的复苏与创造,并在建水产区得到发展,映画在世人的眼帘,诉说着“唐风宋韵、君子情怀”。唐南诏时期的绞胎与炻器技法,仅仅是云南陶业的“凤毛麟角”,其无专门的传承与传续,导致当下的学者和专家以及艺术家只针对“绞胎瓷”的技法进行不同角度的复原与创新,而云南的“绞胎与炻器”的工艺技法在中国的陶瓷发展中被淡化和遗忘。

云南陶瓷文明文化在中国陶瓷文化的进程中,会随着政治的、经济的、文化的历程消失和缘起,也会随着政权的更递导致窑口的变迁和转移,制作造型和工艺也会随着统治者的思想和文化发生变化。同时,又会在绞胎与炻器的工艺技法上衍生出新的工艺和创造性的技法。

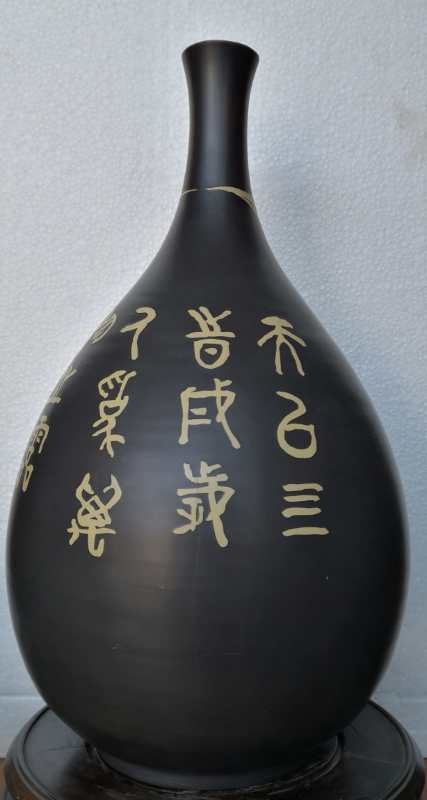

笔者在恢复与创新的路上,亲自参与绞胎炻器作品的实践制作,根据其特有的技法和类别创造出另类的、自主的工艺技法,“乐炻”创造性绞胎炻器的制作方法大致分成五类工艺制作:绞叠揉拉随机类纹样技法、绞叠几何类纹样技法、绞叠滚压印坯技法、绞叠摔造自然类表现技法、书画装饰类技法。这五者关系的建立是制作方式在制作过程中根据所用泥料的颜色、手法,产生不同类别的绞理和装饰效果,其烧制技法在“古炻器”的烧制方法上创造出了“电柴窑”的烧造技法,该技法的出现和运用能够有效地呈现出绞胎炻器的色彩和纹理。

通过不同技法的制作,在手法运用上会出现不尽相同的肌理幻化,本质上表现的却是君子的情怀,在“君子之器、和而不同”的诠释下有相同处、又有不同处,完全来源于泥料的配方和制作手法。传统的绞胎器不仅在古代受到达官贵人的追捧,在一定程度上表现出文人雅士的情怀,普通百姓仍然惜之若骛、“怀睟而怜”,同时也出口到西方国家,其技在唐时期流传海外自元代失传,在日本得到传承、接着在欧洲得到复原和传续。中国在80年代开始重视该技法,通过不懈的努力方得于复原和传承。笔者在20世纪涉猎,同时也在绞胎与炻器的材料上给予重新定位,运用粘土、高岭土、纳石类材料配制出“非瓷、非陶”的新材料,在创作上重新定位,赋予了绞胎与炻器技法在新时代的新生,创造出“绞胎炻器”的非遗项目和传承,并打造出“乐炻”文化的创造。

随着现代陶艺的发展,绞胎炻器的技法也逐渐被运用到现代陶艺的创作中,出现了新的审美创造和优秀的艺术作品。同时该技法在当代陶瓷制作中得到运用,逐渐有了一些创新的方式,比如与中国四大名陶之一的建水紫陶技法相结合,创造出绞胎炻器的“璃光技法、书画装饰技法、重彩绘画技法、点彩技法”等,也为绞胎炻器技法在未来的陶瓷发展上提供了更多研究方向,该技法的出现是当代陶瓷的审美创始与创造,在不久的将来一定会在国际上博得一席之地,该技法的出现是当代陶瓷材料和技术的创新,是中国陶瓷创造的里程碑。

链接:作者简介

白忠贵,字知易,夷裔,自由诗人,号:云水散人。中国三彩绞胎与炻器传承人。生于昆明,成长在素有文献名邦之称的滇南建水。

云南省民间手工艺人,陶瓷名师;民进会员;云南省“绞胎炻器”制作技艺传承人,省级传承大师;技法成熟于中国四大名陶之“建水紫陶”技艺,师承国家级大师马成林,云南省国家级非物质文化遗产"建水紫陶"“技艺第五代传人;中国“三彩绞胎与炻器”工艺制作第一人,首创“乐炻"文化、并成立“乐炻名器”工作室,任工作室主人;云南“乐炻电柴窑”烧制技艺创始人,作品多次获得各项大奖。

浙公网安备33078202001128号

浙公网安备33078202001128号