2006年,吴一方,在威斯康辛州 密尔沃基市苗族家做客

吴一方,女,苗族,贵州民协理事,1967年生,现为贵州省博物馆研究馆员,主要从事苗族民间文学和民族文物研究,编译出版《宾主情谊》《阿哥阿妹》等苗族民间诗歌集,在《中国文物报》等报刊杂志发表论文10余篇。

2012年,吴一方在征集苗族文物

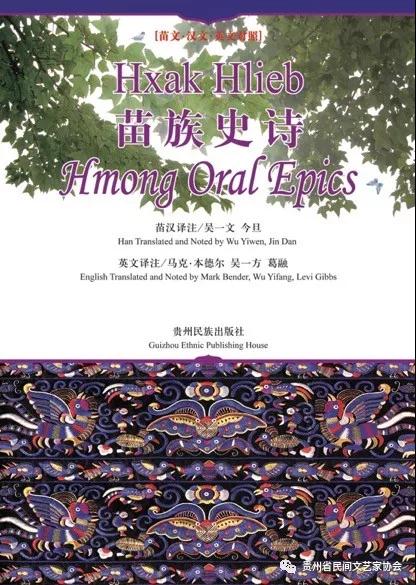

20世纪80年代,我还是据鞍读书的中学生时,家里来了位大个子美国人。他说,在书店遇见一本《苗族史诗》(1983年,中国民间文艺家出版社),惊叹于中国苗族竟然有如此迷人的文化!于是决心要寻到该书译注者。几经周折来到贵阳后,作为译注者之一、家父今旦陪同他走访了黔东南苗寨。尚未成年的我无暇更多关注这位远道而来的客人,只记得他与父亲谈论的都是些关于苗族史诗的话题。没想到多年后,我与他会同时出现在不同国家不同名称的国际学术会议上讨论同一个话题——苗族史诗。他成了我家两代人共同的学术朋友。这位美国人叫马克•本德尔,当年任广西大学外教(现为俄亥俄州立大学东亚文学系主任),他回国后,便将那让他着迷的《苗族史诗》翻译成英文并命名为Butterfly Mother(《蝴蝶妈妈》,于 2006年在美国出版,为俄亥俄州立大学东亚文学系中国少数民族诗歌教学用范文读本之一。

2006年“美国民间文学学会”年会在威斯康辛州密尔沃基市召开,我有幸作为中国大陆唯一入选的参会者。当我身穿精美而华贵的贵州苗族银饰盛装,唱着蝴蝶妈妈的苗族史诗出现在讲台时,全场一次又一次响起热烈的掌声。会后,马克教授告诉我,说我杰出的临场表现和学术进步均超出了他的预期。但我明白,人们热烈的掌声不仅是为了我,也是为了我们整个民族,为了我们正在腾飞的祖国。

这次国际学术会议结束后,我又应俄亥俄州立大学之邀前往该校作苗族史诗专题讲座。接着又与马克教授合作Silver Butterfly Mother (《银光闪闪的蝴蝶妈妈》)专题教学,成功而愉快地完成了教学计划。在演讲会的礼堂中,面对着许多年轻、热情而好奇的眼睛,回答了他们许多充满探索精神的提问。课后,俏皮可爱的美国学生还亲切地称我为苗族史诗的“living fossil”(活化石)。紧接着,当我应邀赴威斯康辛州立大学麦迪逊分校作苗族文化的专题演讲时,再一次被台下热情听众如雷的掌声所打动。我真的感动了,感动于世界对中国苗族文化的认可与尊重,感动于自己为弘扬民族文化所尽的微薄努力。

2009年夏天,世界民族学人类学大会在美丽的翠湖之滨——云南大学召开,会上我与马克教授又不期而遇。

自美国一别3年后又在昆明相逢,可谓他乡遇故知了,不亦乐乎!然而,我们既无暇流连于春城的旖旎风光,更顾不上休闲叙旧。因为,此前一年,他应家父和舍弟吴一文之约,承担《苗族史诗》苗、汉、英三文版的英译工作。在翻译中,积累了不少难以理解的问题,需要我们回到苗文和苗族文化中去寻根溯源。于是我们在紧张的会议之余,尽量挤出时间,相约坐进校园一家咖啡吧,有时甚至从开门到打烊,一坐就是整天,苗汉语并用,逐一讨论解决。当它们一一被梳理清楚后,马克对我说:“这项翻译工作太难,今后你的工作量很大,三种文本的每个字词都必须经过你的眼睛,你是往返于三种语言间的桥梁,所以这项工作离不开你”。血管里流淌着苗族血液的我,面对蓝眼睛高鼻梁正在为苗族文化异语传播而不辞辛劳的美国教授,我没有丝毫理由拒绝那双诚恳的眼神。就这样,我被“卷进”了《苗族史诗》英译团队。

吴一方在马克在俄亥俄州立大学联合教学讲授苗族史诗

马克回国后,我们继续讨论解决源源不断遇见的新问题,有时打越洋电话,更多是通过电子邮件。有些较复杂的问题,常需好几次邮件来回才能形成共识。我的所有业余时间全用于此。待到2012年,80万字的《苗族史诗》苗、汉、英三语版由贵州民族出版社出版发行时,我们的讨论邮件已达200多封,跨时长达4年之久。

身为文学博士、操英语母语的马克教授,长期研究中国文化,有着深厚的汉语功底,他之所以感叹《苗族史诗》的翻译工作“太难”,绝非因汉、英语言文字转换的驾驭能力,其根本在于要同时跨域三种不同的文化背景。

吴一文所撰该书代前言《口传经典与民族精神——论苗族史诗与苗族历史文化》,是一篇学术性很强的论文,文中多处引用古汉语文献,诸如对《史诗》正文“Zab jox yangd lol tiuk(五条江水冲一处),Jex joxyangd xit nos(九河汇作一江流)”作考证,引《山海经•中山经》“曰洞庭之山……帝之二女居之,是常游于江渊。澧沅之风,交潇湘之渊,是在九江之间,出入必以飘风暴雨。”马克发给我的英译稿此处留着空白,接着几个连续问号。我知道一定是古代汉语文献成为拦路虎了。于是,我理顺其现代汉语意思及语义逻辑关系,再按照英文表达习惯回复,定稿为:

“The mountain called Dongting ...Two daughters of the great god reside on this mountain. They oftenplay in the depths of the Yangtze River. When the wind on the Li and Yuanrivers encounter the great waters of the Xiao and Xiang rivers, it causes windywaves to swirl about the rivers. So, when the two daughters come out or go in,they are accompanied by fierce winds and torrential rains.”

对于诸多古汉语文献的英译,我们就是如此慢慢攻克的。翻译工作中有些细微之处似乎微不足道,然而却也要一丝不苟,如《十二个蛋》中:

Diosliek git gheib ghad,

若是母鸡抱蛋啊,

Naikmais jox hvib hliod,

妈妈心性最聪明,

Hvetgit vangx diux hxid,

把蛋拿到门边瞧,

Laibnend git gheib ghad.

这是母鸡抱蛋事。

Lolhmut git Vangb Lad.

来看央腊的蛋吧。

Hsangtdeis jox hvib hliod,

谁人心性最聪明,

Hvetgit dex deis hxid?

把蛋拿到哪里瞧?

Hsenbyenl jox hvib hliod,

神人心性最聪明,

Hvetgit diux hnaib hxid,

把蛋对着日光瞧,

Laibgit gas ax ghend,

那蛋看起清清亮,

Aityangs nongt dux dlod.

将要孵出那个样,

Fubfal nongt dangt git,

明天定要出蛋壳,

DianglJangx Vangb dail dlent.

要生姜央这好汉。

母鸡孵蛋时妈妈要“把蛋拿到门边瞧”,瞧什么?为什么要瞧?答案藏在苗族人民的生活经验和文化背景知识里。我得通过邮件告知他者:经母鸡孵化一段时间的蛋,若侧对着阳光照射,可见壳内光影深浅不一的图像,据此可判定排除“寡蛋”,“寡蛋”在侧光下看起来无明暗错落,清亮均匀,是孵化不出小鸡的坏蛋。这给下文所提孵化人类始祖“央腊”的蛋——“那蛋看起清清亮”,对比埋下伏笔,形成令听者读者倍感揪心的悬念。

又如在讨论史诗涉及的苗族鼓文化的邮件中,他夹着一句彩色字体向我提问“Is it one drum or two?”(这鼓是一面还是二面?),其实苗族送鼓活动中的鼓,既非“one”也非“two”,而是“three”(3面)。送入藏鼓山的仅1面,为使英译者理解苗族的鼓文化,我就得对其详解:

“There are three drumsin all ,a pair of drums are kept in Ghab dinx`s home for worship .Thereare many events in the drum society ritual, and Ghab dinx hosts one ofthe event.People only send the small one which is hit for dancing to the drummountain”.

这类点点滴滴的苗族文化背景诠释很多,但它们仅默默往返于邮件而不会在译文版中与读者见面。倘若英译者这些文化背景无深度理解,就难以实现文化传译。正如马克教授在《苗族史诗》三文版自序中说:

“Along the way Ienlisted the help of Wu Yifang, Jin Dan’s daughter……During the translation process she supplied constant guidance on thecultural background that is so crucial in striving for an accurate translation(在翻译工作中,我得到了今旦先生的女儿吴一方的帮助……她源源不断地为我提供了许多苗族文化背景知识的指导,这些指导对我力求实现精准翻译起了巨大的作用)。”

《苗族史诗》苗、汉、英三文版的英译出版,引起了学术界的重视,被评为贵州省社科优秀成果著作一等奖。

在美国比较文学研究会主席、芝加哥大学比较文学教授Haun Saussy主编、今年刚出版的Texts and Transformations (《文本与转换》)一书中,马克教授执笔的第6章——Imageryof Archery andAccouterments in Epics from Southwest China (《中国西南史诗中箭与装备的意象》),对苗族史诗的内容细节作了生动而有价值的讨论。马克先生的研究成果中,不可免地融汇了有如我们家族一样的,几代苗族文化学者的心血。而马克先生对苗族文化执着的探索与追求,也着实令人动容。

2006年,吴一方在威斯康辛州 密尔沃基市考察苗族学校

广西民族大学外国语学院刘雪芹教授在专著《西南诸民族典籍翻译研究》(大连海事大学出版社,2016)中,对“民族文学典籍译者的素养与团队合作”作了专章论述,书中指出:“在《苗族史诗》的翻译中,吴一方这样一位特殊人物的参与,是值得我们思考和讨论的话题”,“她是整个翻译团队中乃至《苗族古歌》翻译史上唯一通晓苗、汉、英三语的人,她在翻译过程中起到的作用不容小视。”“她是译文忠实的监控者,”“她又是民族文化的传播者”。

天津工业大学外国语学院副教授王治国在《<苗族史诗>中民俗事象翻译的民族志阐释》(《民俗研究》2017年第1期)一文中说“学术界对苗族史诗的流传地区、史诗生成、演述方式、押调韵律等都进行了相应的介绍和论述,然而,鲜有成果介绍研究史诗的外译与传播。”“译本贵在中外译者合作翻译,而且吴一方是唯一通晓苗、汉、英文者,开创了本土人士与海外学者通力合作、共同翻译的合作翻译模式,在史诗海外传播实践中必将发挥重要作用”。

我高中毕业就参加工作,没有上过正规大学,仅自学了大学英语公共课的6册教程,没有那“金刚钻”,却偏偏揽了这“瓷器活”。国内两位专业翻译家评价的抬爱之词,我深深感谢之余,又有几分惶恐。

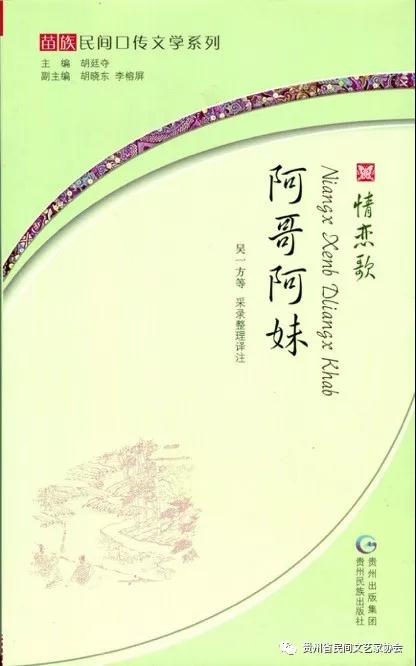

2015年,我先后又出版苗、汉译著《宾主情谊》、《阿哥阿妹》。我不自量力地在苗族民间文艺沃土上继续耕耘,愿为传播优秀的苗族文化尽绵薄之力,只因古老而悠久的苗族文化,从漫长的历史长河中走来,在黑暗中,给与这个民族以光明;在苦难中,又给与这个民族以力量,是历久弥新的文化乡愁,更是万劫不变的家国情怀,将我卷入了这场跨文化的“播火”行列。虽我只是其中一个小小的追梦者,但坚信我们一定会美梦成真!

2013年,吴一方在紫云县考察亚鲁王苗族英雄史诗

浙公网安备33078202001128号

浙公网安备33078202001128号