文化是历史的凝聚。酒泉,这块神奇而古老的土地,以特有的人文与地理景观,造就出独具特色的酒泉地域文化。

改革开放四十年,全市非物质文化遗产保护工作成果丰硕。全市已入选国家级非遗名录5项,有河西宝卷·酒泉卷、酒泉夜光杯雕、敦煌曲子戏、肃北雪山蒙古族服饰、阿克塞哈萨克族阿依特斯等;省级非遗名录45项,包括酒泉地蹦子、酒泉福禄车、金塔木雕、瓜州木偶戏等;市级非遗名录286项,各县市区公布的保护名录462项。非遗项目代表性传承人国家级3人(敦煌曲子戏传承人肖德金已去世),省级36人,市级155人,县级385人。

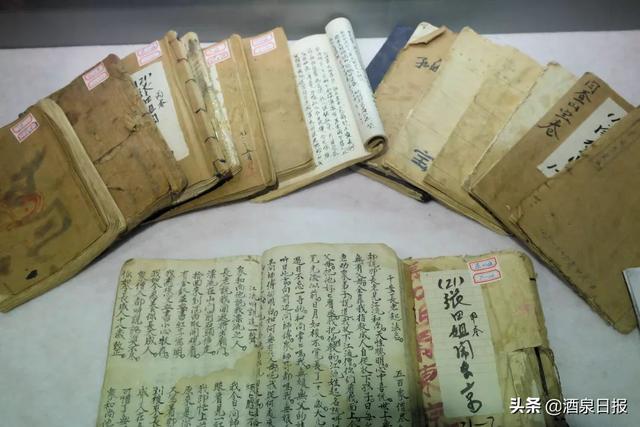

河西宝卷·酒泉宝卷

宝卷,是明清以来流行于酒泉民间的一种讲唱文学,以戏剧故事、神道故事、民间生活琐事为主要内容,通过讲唱文学的形式,达到劝善教化和娱乐的效果。在长期流传过程中,宝卷讲唱和本地区方言俗语、风土民情融为一体,特色鲜明。在酒泉城乡很多地方,70岁上下的老人都熟悉酒泉宝卷。

上世纪50年代,宝卷成为家喻户晓的卷籍。在城镇,每逢春节、二月二、四月八等传统节日,由佛教会、居士会、商会及其他宗教团体发起主办,在街头或一定场所公开念卷;在农村则以家庭院落为主,请识字人念卷,妇孺皆参与其中。

自上世纪80年代以来,肃州区文化馆收集到的宝卷有近60种,1990年至2000年完成《酒泉宝卷》上、中、下三编96万字的编辑出版工作。肃州区将酒泉宝卷列入重点保护内容,通过不断发掘、搜集和整理,获得酒泉宝卷的词牌曲调及唱腔70多种。同时,对现场宣卷、听卷活动进行拍摄、录像、录音和场记,并发现和培养了一批宣卷人员,保证酒泉宝卷薪火传承。

2006年,酒泉宝卷被列入国家非物质文化遗产保护名录,统称为“河西宝卷”。2007年肃州区上坝镇营尔村7组村民乔玉安被公布为河西宝卷传承人。

河西宝卷·酒泉宝卷传承人

乔玉安进行传承活动

河西宝卷·酒泉宝卷(程晓娟摄)

酒泉夜光杯雕

酒泉夜光杯距今有2000多年的历史,真实可考的加工历史始于唐朝,明末清初是夜光杯生产的兴旺时代。民国时期,王三忠的夜光杯在酒泉玉器行业中较有名气。

1956年,王三忠等12位玉雕老艺人在酒泉县政府的组织下,成立了地方国营酒泉夜光杯厂。改革开放后,酒泉夜光杯加工行业迎来春天。1979年1月,敦煌被定为第一批对外开放旅游城市,夜光杯及其生产工艺作为酒泉市的旅游形象产品被大力宣传。1983年初,酒泉市标准计量所联合酒泉夜光杯厂,根据老艺人口述制定了酒泉夜光杯标准,随后地质部门对夜光杯原材料进行技术鉴定,自此酒泉夜光杯加工行业有了较规范的执行标准。

上世纪90年代,工具、设备更新换代,夜光杯加工技术走向正轨。酒泉夜光杯先后荣获全国旅游商品研评会金奖等18个奖项。1994年,酒泉夜光杯厂被国家旅游局、国内贸易部评定为“全国旅游商品定点生产企业”,1996年被评定为“中华老字号企业”。

2006年,酒泉夜光杯加工技艺被国务院列为首批国家级非物质文化遗产,酒泉夜光杯厂成为酒泉夜光杯雕工艺保护的责任单位。2007年5月,黄越肃被文化部命名为夜光杯雕代表性传承人。

2009年,酒泉夜光杯厂产品荣获甘肃优秀旅游产品称号,代表甘肃参加“2009年中国旅游商品大赛”获铜奖。2010年,酒泉夜光杯厂两件作品荣获甘肃省工艺美术百花奖。2010年11月,酒泉夜光杯厂被评选为“甘肃省文化产业示范基地”。

夜光杯制作工具

夜光杯·雕花碗

酒泉地蹦子

地蹦子又叫“老社火”“跑打场”“秧歌子”,是流行在肃州的一种古老的民间舞蹈,说唱内容极为丰富。

地蹦子扮演角色由一个膏药匠、四个鼓子、四个拉花、四个和尚娃、一个傻公子、一个丑婆子、一个大头和尚、一个柳翠组成。地蹦子跑跳花样繁多,如一字长蛇、二龙戏珠、三环套月、四门焚香等等。

2006年,酒泉地蹦子被甘肃省政府公布为第一批省级非遗保护名录。

酒泉地蹦子(殷小乔摄)

酒泉福禄车

福禄车是酒泉人民非常喜爱的社火形式。肃州区境内的福禄车,因带有明显的故事情节和戏耍趣味而备受青睐,它含有浓厚的哑剧成分,表演生动曲折、滑稽幽默。“福禄车”由媒婆、青年男子、年轻媳妇三个角色配合表演,内容突出说媒相亲和回娘家的乡村婚俗。

2008年6月,酒泉福禄车被甘肃省政府公布为第二批省级非遗保护名录。肃州区三墩镇二墩村8组农民徐建林被公布为酒泉福禄车传承人。

根据酒泉福禄车改编创作的歌舞《娶亲》多次在各地演出。

酒泉福禄车(王明玲摄)

非遗展示场所

数十个非遗展示场所散布在全市各处,作为其中之一的肃州区非物质文化遗产展览馆于2012年8月改造建成,占地180余平方米,共展出老旧物件、实物器皿、图书资料等300余件,图片200余幅,展示了肃州区非物质文化遗产保护成果。历史凝成记忆,在这里,不说话的非物质文化遗产成为一扇窗,供人们寻找传统文化的记忆。

敦煌曲子戏

肃北雪山蒙古族服饰

阿克塞哈萨克族阿依特斯

记 者:程晓娟除署名图片外,其他图片均由酒泉市非物质文化遗产保护中心提供

浙公网安备33078202001128号

浙公网安备33078202001128号