帽子,藏语称为“霞莫”。

藏族人民最喜欢也是最有西藏民族特色的的帽子无疑是金花闪闪,透着富贵和喜庆的锦顶(或圆顶)长寿帽——“次仁金果”(即金花帽)。

丹增开的一家帽厂专门制作“次仁金果”帽,他的库房整齐地摆满了藏帽产品,这些产品不仅深受藏族人们的喜爱,同时也受到相当多的来藏游客喜欢,他们甚至拍结婚照也使用传统藏式服装。目前他的产品销往五省藏区及不丹、印度等地。

雪山飘绕的金色彩云——“次仁金果”

“汉地锦缎有一百种花纹,‘次仁金果’就有一百种样式。锦缎有多少种花纹,“次仁金果”就能做多少种花色样式”格桑说。

“现在850元一顶赶紧买吧,到冬天过年的时候,1200元一顶也不一定买得到。”格桑忙着推销他的手艺。

格桑家的小型作坊在拉萨加荣村一间偏僻农房中。他的同行们分散在拉萨嘎玛贡桑、蔡公堂等地方,各自家中制作金花帽。

金花帽除了用当地产的氆氇和内地的毛毡坯、进口的海龙皮作原材,还使用印度和内地出品的金丝缎、金丝带和银丝做装饰,主要产地为西藏拉萨、山南、日喀则、江孜等地,其外观金彩辉映、制作精巧。

最有特点的是帽檐有前后左右四扇。前后两扇大,左右两扇小,以起防风、保暖作用,因其使用方便,样式美观,男女老幼都喜欢戴。妇女的样式与男帽不同,但妇女也有戴男帽的,戴时一般把两个大的帽檐折进帽内,只留左右小帽檐在外;男子则多把左右及后面的帽檐都折进去,只留前面的一扇大帽檐。老年男人则会把四个帽檐都露在外面。

在农村牧区,如遇寒天,则把帽沿的耳后部分往下一拉,耳、颈、肩全都没于皮毛之中,甚至将大半个脸也遮盖起来,非常暖和,很适应高原的气候特点。

每逢过节,每户人家男女老少一身崭新藏装,再戴上“次仁金果”帽显得气派喜庆。因此,每到过节之前,也就是格桑的“次仁金果”帽生意最好的时段。

传说古代一位圣人在布达拉宫一次歌舞宴会上,看到雪山飘绕着金色的彩云,有所启发而连夜秉烛设计制作了一顶帽子,这就是大名鼎鼎的藏帽“次仁金果”。一般是男性所戴,而不知道从什么时候开始,有人发现女性戴着这顶“金花帽”显得更华贵美丽,女人们都叫它“娘霞”(上世纪二十年代才开始流行开来)。因此,“次仁金果”就有了男女两种样式,男式帽筒比女式帽筒高得多,而女式的“娘霞帽”比男式的更艳丽、小巧,图案讲究也更丰富。

老人们说, “过去的贵族男子很少戴‘次仁金果’帽,因为他们有代表官衔级别的的官服和官帽,不得造次。”

女士喜戴的“娘霞”,我们可以看到上世纪三四十年代,四川藏族土司女主人就有戴“次仁金果”帽拍摄的历史照片,嫁给锡金皇室的西藏贵族夫人类似的历史图片就更多了。拜访藏学家甲日巴,先生说,十三世达赖喇嘛从国外回来后曾对西藏当时流行的所谓“奇装异服”进行了严厉禁止,包括连从印度等地进口的西方女士礼帽“佳噶霞帽”都在禁绝之列,但因此倒促成本地产的女帽“娘霞”畅销。

可见“次仁金果”流行藏区至少有近百年历史,在当时很是时尚。

著名制帽艺人次仁翻出当年拉萨原“东方红合作社”的老照片,回忆起当年的制帽厂的故事时滔滔不绝,那时候她年轻又心灵手巧,成了帽厂的骨干(照片中左三),如今,儿孙满堂的次仁对于这门手艺仍然放手不下,闲暇的时候还在家做做帽子

女帽匠次仁的辉煌和烦恼

今年63岁的拉萨著名制帽艺人次仁开朗而健谈,这个年龄还没有一点白头发。她在拉萨 原“东方红合作社”里的师傅是过去的制帽“钦莫”(大师)边巴、边次和次仁顿珠,都在一个工坊里。他们有的来自布达拉宫的裁缝工坊“囊木撒钦莫”。

次仁说做“次仁金果”的“原料基本上是从印度和内地进来的。”

“改革开放初期第一批做‘次仁金果’帽的就是我们,市场太需要了,甚至来不及从印度进口原材料,有时候就直接从布达拉宫原库房中直接提出锦缎和毡料,全是上乘的好料。”

“十岁开始,我就在老师家学艺,后来一起到的合作社。工人中我是最聪明的,老师经常让我跟他女儿比赛。可惜我爱人身体不好,我85年左右从合作社退出来赋闲在家。长期闲着也不行,我就取些原料,跟家里的几个保姆一起自己做帽子在冲赛康卖。大部分是批发出去的,但是活太累,特别是年底要连夜加班,我还要同时做衣服卖,可是孩子越来越多,就没再继续坚持这门手艺。如今虽然已经不做帽艺多年,但是做帽子一直是我的一个心结。”

汉藏合璧与“一带一路”的礼物

甲日巴先生和巴罗、琼达说,次仁金果帽最初叫“贾唐巴洛”,意思是茶汤色绸子为底料的翻毛帽子(也有人认为这是次仁金果的雏形)。次仁金果是后来起的名字。

次仁在藏语中特别常用,长寿的意思。但是后两个字skyin khebs(金果),特别是skyin字,在藏文中用的很少。有学者认为这是汉语“锦”的藏语音译,就是锦缎。但是Khebs字倒很好理解,是顶盖、覆盖的意思,应翻译为:长寿锦顶帽。

学者塔多则说: skyin一词在藏语中也可理解为圆形,比如藏语“斜锦(zhalskyin),即为满月一样的圆脸庞之意。次仁金果帽的帽顶无一例外都是圆形。也可翻译为圆顶长寿帽。

至于颜色和花纹,“次仁金果”帽所用锦缎颜色以黄底居多,主要图案有提古松杂(三果纹),马佳卓塔(孔雀羽翎纹)、白玛贾佳(游莲舞凤纹)、降察(红、蓝色为主)、提古甲木等。

巴罗说:提古松杂(三果纹)是瓜果纹的一种,以三种瑞果为题材,多见于明、清景德镇瓷器上,如著名的宣德釉里红三果纹高足杯。马佳卓塔(孔雀羽翎纹)是一种墨绿色的料底上绣着孔雀羽翎,过去很畅销,但是现在的人不太喜欢这种略显沉闷的颜色,所以名气虽大做得少了。

还有一种颜色比较素雅的锦缎西藏人管它叫“吴如思”,即俄罗斯的意思,说明这种原料产地为俄罗斯。

“一个汉藏合璧的产物”,扎格认为这种帽子是“北京过来的”,特别是主要原料,因为当时在西藏经营绸缎生意的都是北京商人和“北京商号”(尽管他们中的很多人来自河北乡下),特别是毛毡坯几乎百分之百从河北、山西进货。比如毛毡生产商王自清是山西大同人,他的父亲就是做毡帽的,刚开始由甘肃、河北商人牵线向西藏提供毡料。后来自己独立设厂跟西藏帽匠合作。他的工厂有6名工人,做白色羊毛毡,染黑,发往西藏,每年能提供30万顶毡帽的原材料。

“次仁金果”帽子最主要的原料海龙皮一般认为是海獭皮。还有一说海狗皮也称“海龙皮”,毛皮显棕色,质地纤细柔软,富有光泽。

根据老艺人次仁的说法,虽然皮毛是“次仁金果”最贵重的原材料,其实有很多心照不宣的替代品,她们曾经用过兔子毛染上“海龙皮”的颜色。甚至早期有西北商人为她们的工坊提供皮毛,人家直接说是“老鼠皮”,从颜色和手感看,次仁啦说他们应该说得没错。

现在,由于动物保护意识加强,“次仁金果”帽越来越多地开始使用人造皮毛,次仁说人造毛更漂亮、省钱。

年轻帽匠丹增说,他的锦缎料子是从印度进货的。老艺人次仁说,这种帽子专用的锦缎我们叫“稼穑”,过去都是从印度进,现在从内地进的货的也非常多。

丹增的帽厂有43名员工,每年有八百多万元的产值,产品销往五省区藏族地区及不丹、印度等地。

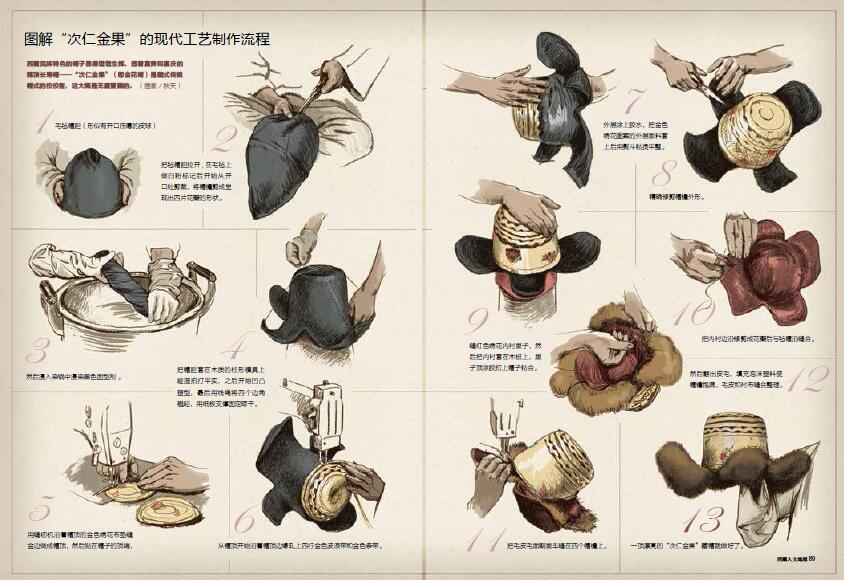

以下图文展示制作次仁金果的现代工艺流程:

制作流程为先在毛毡上做白色的标记,之后开始用剪刀剪裁。把毡帽剪开之后,剪边角的部分让帽子呈现出花瓣的形状。然后涂上染色的黑色剂,再固定在木质的圆板上。打平并涂均匀之后,开始凹凸造型,用线串起让四个边角翘起来,再用纸板固定。之后是开始绣金边,用缝纫机沿着帽顶的金色绣花缝金边,然后贴在帽子的顶端,再继续用缝纫机将帽子的边沿一圈圈缝上波浪式的金色条纹。之后在波浪条纹边上绣上金色的圆圈花边,一层金花边,一层金波浪,又是两层金花边。再涂上胶水之后,把金色带绣花的图案套进帽檐之中,让它结合得自然。然后是把最底下的一层贴到帽边沿,用烫斗把帽子的边沿烫平,所有的花纹都烫平实,继续修剪帽子边角,用尺测量,直到确定符合标准为止。此时,四个边角呈现出漂亮的花瓣似的形状。用圆形模版在绸布上绘出形状,再把绸布上的花朵剪下来。用缝纫机缝出一个红色绣花的内衬,正好是帽子的形状。然后把多余的线头剪掉,再把内衬套在木桩上。顶上涂胶水,把帽子扣入。再把内衬红色绸布的边沿贴在帽边上,修剪。再用针一次,让内衬缝在帽子里。然后把动物皮用上,分别缝在四个帽檐上。就是靠手工缝皮,每一针都需要用力拉紧,才能使固定的皮不掉下来,沿着边沿密密麻麻地缝上几十针,力度均匀。之后把白色的塑料泡沫剪的中间粗,两头尖,然后塞进帽子的皮毛里,增加帽子的弹性与手感。再一针一针细密地缝上。其中使用了一些现代的工艺设计和材料,效率大增。 (撰文/索穷 摄影/秋天)

浙公网安备33078202001128号

浙公网安备33078202001128号