华夏经纬网2019年12月31日讯:据台湾“旺报”报道,天津市北辰区自古漕运发达,商贸兴旺,经济的繁荣发展和古朴的乡风民俗逐渐形成了独具特色的运河文化并产生出丰富的非物质文化遗产,现有国家级非遗项目1个,市级非遗项目24个,区级非遗项目19个。正是这些文化瑰宝,留住了运河畔乡土文化的根脉。刘园祥音法鼓成立于清朝道光年间,至今已有200多年的历史。

刘园祥音法鼓乐舞结合

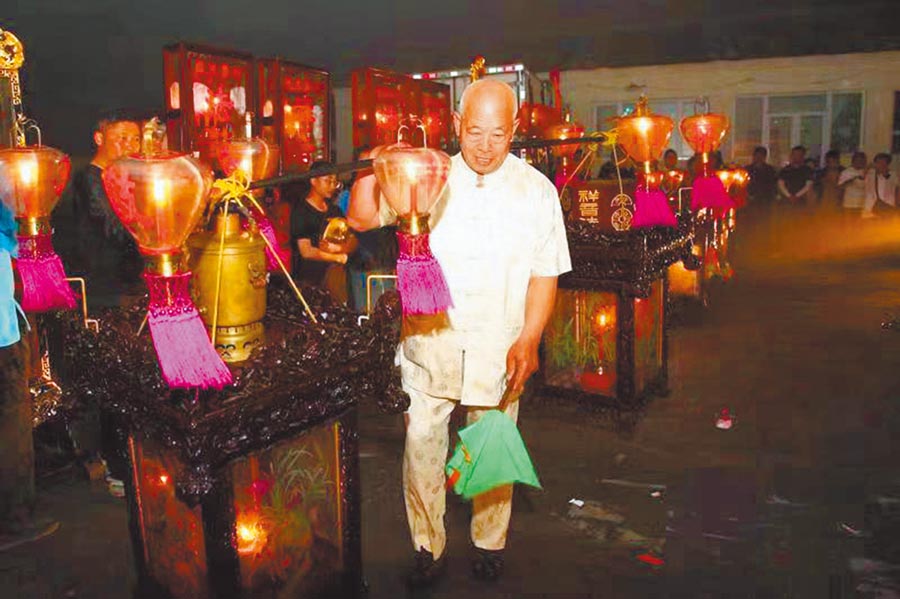

2007年6月被天津市人民政府列为第一批天津市非物质文化遗产项目,2008年6月被大陆国务院批准为第二批国家级非物质文化遗产项目。刘园祥音法鼓会是乐舞结合的民间花会,始于并成型于1821年-1851年间,会员多为当地居民。清代,天津法鼓因妈祖娘娘祭祀而盛行,每逢“皇会”,民间的法鼓会、乐会、鹤龄会、重阁会、中幡会、高跷会等,沿街表演各种技艺,呈现一番盛况。刘园祥音法鼓演奏形式有设摆和行会两种,乐曲表演上有五种打击乐器,即鼓、钹、铙、铛铛、镲铬。演奏具有即兴性,具体演奏哪个曲牌鼓是指挥,“头钹”或“头铙”与鼓配合为该套曲牌开头。每套音乐一般由慢板起发展到快板结束。静如平湖秋水,动似龙飞凤舞,高潮时像万马奔腾,“上擂”(紧扣)时如翻江倒海、波涛滚滚,有雷霆万钧之势,最后在急板中结束,很是庄严、激奋,入人耳目。

穆氏花毽从起初的比数踢到技巧踢。

目前,现存的鼓箱、八角盒等道具有些已经有200多年的历史,祥音法鼓原有十套歌谱,现保留五套。与其他法鼓相比,祥音法鼓属法鼓会中的武法鼓,表演时,节奏鲜明,场面壮观,动作多为高难度的武术套路,配合队式、会具、服装,呈现出纷繁多彩的演出效果。虽然会员们平均年龄偏大,但会所也会与时俱进,平时也会通过快手、抖音等新媒体将演出进行宣传。刘园祥音法鼓虽在几代人的精心维护下延续至今,但现在喜欢学习法鼓的人越来越少,也出现了后继无人的情况。面对这种困境,祥音法鼓会的老师们每周会到附近的小学,免费教授学生们法鼓技艺,希望能有越来越多的孩子学习,将中国的传统文化继续传承下去。

穆氏传统戏法成就显著

《仙人摘豆》《九连环》《大变活人》这些中国传统戏法,你肯定听过,或者在电视上看到过,这些都是“穆氏传统戏法”的招牌动作。穆氏传统戏法由戏法大师穆文庆在20世纪20年代末创建,继承了民间戏法的特色,利用声、光、电、化、物等原理进行表演,在大陆大江南北独占一孤。传承人杨晓亭、穆成玉、王文、王武等成就显著。

穆氏传统戏法仍在天津北辰区运河两岸流传。

如今,穆氏传统戏法仍在天津北辰区运河两岸流传。这种高难度的技艺对演员自身的技术要求极高,能熟练掌握实属不易。

目前,大陆能够表演中国戏法武活儿“胆、剑”、文活“豆、环”四大绝技者少之又少。能全面继承穆氏传统戏法的各项绝技的代表性传承人中,唯有王武尚能够进行全面表演。穆氏传统戏法分为文戏法和武戏法。文戏法保留有几十种之多,以口彩相连为特色,如《八彩碗变各种小动物》、《仙人摘豆》等多种绝活。武戏法以动静相结合为特色,保留的也有近百种之多,以吞宝剑、吞铁球为特色,是大江南不可多见的绝活儿。

穆氏花键延续运河两岸

踢毽子运动的历史自古至今已延续了两千多年,其具有极强的群众基础。穆氏花毽继承了祖辈流传下来的踢花毽技艺,为中国的民间艺术、民俗文化、运河文化及传统体育的发展做出了卓有成效的贡献。

穆氏花毽起源于清朝光绪三年(公元1878年)由穆氏家族长辈穆成亮自西青区杨柳青石家大院跟院内踢花毽的老先生们学得踢毛毽技艺。后经他认真琢磨,刻苦钻研,独创出踢花毽的八项基本功,使运动和表演有机地结合起来并相互作用,经过不断地摸索,逐步形成了穆氏花毽传统技艺。

穆成亮无意中学艺,成为天穆村民开展踢毽子运动的领路人,成为穆氏家族5代习练踢花毽技艺的第一代传承人。

穆氏花毽从起初的比数踢到技巧踢,从最基础的盘踢、磕踢、拐踢、蹦踢到外落、抹踢、砸踢、蹁踢逐步向高难度扩展,肢体变化越来越精巧,花样踢法越来越多,从家族踢花毽扩展到全村的大街小巷,延续到小区和校园。

穆氏花毽的5代传承人经过不懈努力和刻苦的习练,使穆氏花毽形成了运河两岸主要的体育锻炼项目。不仅如此,穆氏花毽还跻身于体育运动项目表演之林,穆氏家人及其弟子在大陆少数民族运动会和大陆农运会上都夺取过殊荣,硕果累累。今年,是大陆国家级非遗项目的申报年,穆氏花毽作为北辰区的国家及申报项目已经完成了全部申报准备工作。(高杨)

浙公网安备33078202001128号

浙公网安备33078202001128号